为深化湿地生态教育,推动跨学科项目化学习实践,3月25日,金仓湖小学课题组围绕《基于湿地生态图景的小学长周期项目化学习实践的研究》课题,组织开展了“水生植物的秘密——水生植物的茎和叶”专题教学研讨活动。课题组成员以学生活动方案设计为核心,探讨如何通过实践探究引导学生揭开水生植物的生存智慧。

一、立足生态情境 构建探究课堂

本次活动聚焦水生植物茎叶的结构与功能适应性,旨在通过观察、实验、角色扮演等多元形式,帮助学生理解湿地生态系统的独特性和生物多样性。研讨中,课题组负责人王惠强老师提出:“项目化学习需以问题驱动,让学生像科学家一样思考。比如,为什么水生植物的茎中有‘孔洞’?为什么荇菜的叶子能浮在水面?”与会教师一致认为,应结合本地湿地公园资源,将课堂延伸到自然场景中,增强学习真实性。

二、创新活动形式 激发科学思维

研讨形成的活动方案凸显“做中学”理念:

学生将对比水生植物与陆生植物的茎叶横切面,通过放大镜、显微镜观察通气组织等特殊结构;用水花生茎秆与普通树枝进行浮力对比,直观理解水生植物的适应性特征等。此外,长周期种植观察和科普海报制作等任务,将贯穿整个学期,培养学生持续探究的能力。

三、融合多元学科 提升核心素养

活动中,教师们特别强调学科协同:科学课聚焦结构功能分析,语文课融入观察日记写作,美术课则引导学生创作湿地生态图鉴。王雅婷老师分享道:“这样的设计不仅能提升学生的科学素养,还能锻炼表达与审美能力,真正实现五育融合。”

四、深化研讨共识 践行自然教育

经过激烈讨论,课题组明确了后续方向:一是链接本地湿地保护实践,邀请生态专家进校园;二是开发分层任务,满足不同学生的探究需求。校长姚雁钰总结道:“教育要唤醒孩子对自然的敬畏与好奇。这片湿地就是我们最生动的教科书。”

据悉,学校将于4月启动“湿地生态月”,带领学生走进湿地公园,开展实地探究,进一步推动课题成果转化。

课题研究记录表

课题题目 |

基于湿地生态图景的小学长周期项目化学习实践的研究 |

课题类别 |

省规划重点课题 |

立项编号 |

B-b/2024/03/200 |

出席对象 |

课题组成员 |

地点 |

会议室 |

时间 |

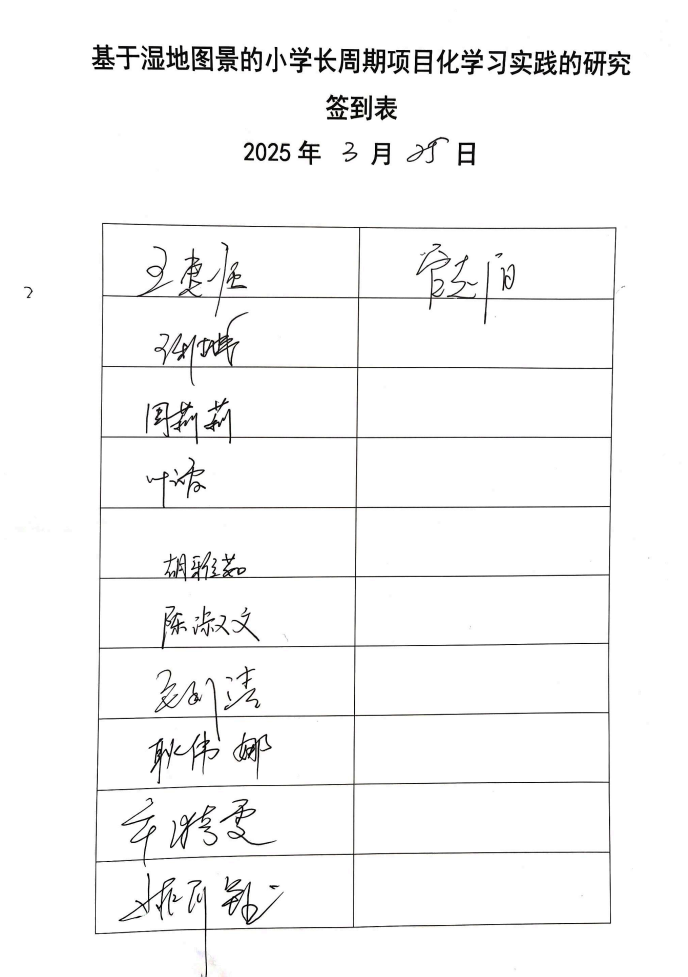

2025年3月25日 |

研究主题 |

湿地项目化学习活动方案设计 |

所要解决问题 |

课题组老师明确学生活动的设计思路,聚焦水生植物根和茎的形态特征及其与湿地环境的关系。 探讨如何通过活动设计激发学生的探究兴趣,培养观察、实验和分析能力。 分享与优化活动方案,确保活动内容科学、可行且具有教育意义。 |

研究方法 |

|

过 程 与 思 考 记 录

|

一、开场导入 主持人介绍研讨活动的目的与流程。 简要回顾课题背景:水生植物根和茎的形态结构及其与湿地环境的关系。 二、学生活动设计方案分享 周莉莉老师分享初步设计的学生活动方案。 活动目标:学生通过观察和实验,认识水生植物根和茎的形态特征及其适应湿地环境的特殊之处。 活动形式:实地考察、实验探究、小组讨论、成果展示等。 活动流程:包括前期准备、实施步骤、总结反思等。 资源支持:金仓湖湿地公园合作、实验器材、文献资料等。 环节一:行前说明,了解湿地 ①了解本次湿地活动的任务——观察一种水生植物; a.以四人为一个小组,分组,各小组领取一张观察记录表。 b.交流记录表使用方法,明确选择一种水生植物观察,画一画植物的样子,再用简单的文字描述根、茎、叶等的形状、大小(可等比例画,标好尺寸)、特别之处等 c.实地观察结束后,小组讨论:它为什么能在水中生活,它在结构上有什么特别的地方? d.记录表全部完成后报告老师。 ②安全教育及湿地保护意识的培养。 a.尊重自然环境:湿地是生态敏感区,观察时应尊重并保护自然环境,不乱扔垃圾,不破坏植物和动物的生活环境。 b.遵守规定:在湿地观察时,应遵守当地的规定和管理措施,不进行未经允许的活动,如捕捉动物、采摘植物等。观察结束,将水生植物放回原处! c.注意安全:湿地地势复杂,有些地方泥泞湿滑,观察时应注意行走安全,遵守指示标志,不擅自进入危险区域。避免贸然踩踏湿地沼泽区,以免发生意外。 d.保护湿地生态:湿地是重要的生态系统,观察时应尽量减少对湿地生态的干扰,不采集植物、抓捕动物或破坏湿地环境。 环节二:认识观察装备 ①认识观察器材: 水捕网:用于从水体中捕捞水生植物。 水槽:用于盛放水生植物,便于观察。 放大镜:用于观察水生植物的细节。 尺子:用于测量水生植物叶子的大小、茎的粗细、根的长短或植株高度等。 记录表和笔:用于记录观察结果。 ②步骤: A.准备阶段: B.捕捞水生植物: C.观察与记录: D.整理与总结: ③注意事项: 在捕捞和观察过程中,要轻柔操作,避免伤害水生植物。 观察时要保持安静,避免干扰水生植物的自然生长状态。 如有数据,记录要尽量准确、详细,便于后续分析和总结。(如,叶子的长、宽;茎的长短和粗细等) 环节三:认识水生植物 根据实地观察的湿地环境中的植物或学生选择观察的湿地植物,结合展板或ppt讲解: ①挺水植物; ②浮叶植物; ③漂浮植物; ④沉水植物。 环节四:观察湿地植物 ①走进湿地公园规定区域,强调小组合作,安全教育; ②分小组观察,将观察内容记录在观察表上;思考:你们小组观察的水生植物在结构上有什么特别的?它为什么能适应水生环境? ③教师巡视指导。 ④回收观察装备 A.将水槽中的水生植物轻轻取出,放回原水体中。倒掉水槽中的水,并清洗干净。放置指定场所。 B.将放大镜、尺子等工具放回原处,确保放置整齐。 C.整理观察记录及所有工具,准备回学校。 环节五:室内交流 ①各小组展示并交流自己的观察结果。 ②师适当补充介绍。 预设:①水葫芦 ②浮萍 ③金鱼藻 三、小组研讨与优化 研讨主题: 如何设计活动以突出水生植物根和茎的形态特征与湿地环境的关系? 如何确保活动内容既科学严谨又符合学生的认知水平? 如何通过活动设计激发学生的探究兴趣和环保意识? 研讨形式: 分组讨论,每组围绕一个主题提出优化建议。 专家与主持人引导讨论,帮助老师完善活动方案。 四、 专家点评与指导 专家对老师们的活动设计方案进行点评,指出亮点与不足。 针对活动设计中的难点(如实验设计、资源整合等)提供专业建议。 指导教师如何将科学知识与实践活动有机结合,提升学生的探究能力。 五、活动总结与后续安排 主持人总结研讨成果,明确优化后的学生活动方案框架。 分配后续任务,细化活动流程、准备活动材料等。 |

获 得 的 主 要 结 论

|

研讨成果 1. 优化后的学生活动方案框架 活动目标:学生能够描述水生植物根和茎的形态特征,并解释其与湿地环境的关系。 活动内容: 实地考察:观察与记录水生植物根和茎的形态。 实验探究:通过实验验证根和茎的功能(如固着、浮力等)。 讨论与总结:分析湿地环境对水生植物形态的影响。 评价方式:通过观察记录、实验报告、小组展示等形式评价学生的学习成果。 2. 后续改进建议 根据专家意见,进一步细化活动流程与实验设计。 整合湿地公园、实验室等资源,确保活动顺利实施。 |

物化成果 |

形成活动方案《水生植物的秘密——水生植物的茎和叶》 |